■第11話 索引のはなし(上) 2020.12.11

今回は趣向を変えて、 最近の仕事の経験から 「索引づくり」 について書いておきたい。 索引の役目は、 選びだした単語を50音順に並べて、 掲載ページを探せるようにすることである。

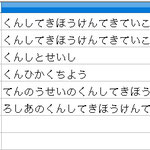

任意の10の外国地名を並べて、 Excelで →データ →並べ替え、 とすると、 右の図1のようになる。 「50音順になってないじゃないか」 「Excelが莫迦なんだ」 と腹を立てる人がいるかもしれない。

コンピュータは人間がつくったものだ。 自然は人間が生まれる前から活動してきたのだから侮れないが、 人間がつくったものは人間が使いこなせる (余談だが、 原子力発電所も人間がつくったものだから、 反省した人間がこれを廃炉にすることは十分に可能である)。

図1のようになってしまうのは、 Excelが悪いのではなく、 使う人間に必要な力、知識が欠如しているためだ。 パソコンのソート (Excelの並べ替え) で昇順というのは、 文字コード順に番号の小さいものから順に並べているのである。 降順はその逆だ。

文字コードは、 異なる用字系をまとめて並べている。 そこでは、 アルファベットが最初で、 仮名はその後、 漢字はさらに後ろという順にしている (ここでは、 シフトJISとかUTF-8とか文字コードの話は省略)。 これが、 エジプト (Egypt) がイエメンより前に並んでしまった理由である。

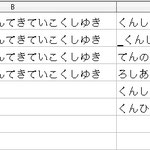

いま、 配列したいのは読み順である。 文字コードの番号順ではない。 思い直して、 隣りのBに 「よみ」の列をこしらえて入れてみる。 こうすれば、 仮名という単一の用字系のなかで順番に並んでくれるのではないか、 というわけだ。 再び、 →データ →並べ替え、 で、 優先キーを 「よみ」 列に設定してソートすると、 左上の図2のようになる。

ん? カタルーニャがカタールより前に来てるのはなぜか。 変だなと思い直して、 文字コード表を見直してみる。 右の図3である。 よくみると、 音引きはずっと後にあるし、 小書きの仮名はふつうの仮名より前に並んでいることに気づく。

そこで、 音引きは直前の母音に換え、 小書きの仮名はふつううの仮名に換えて、 再ソートしてみる。 結果が、 左の図4である。 こんどはうまくいったようだ。

ここで、 連載の第2回で、 組版は言語ではなく用字系の決まりごとに則っているという話を思い起こして欲しい。 索引づくりで、 場合によっては、 和字の単語を 「あ~ん」 順に並べ、 別枠で英単語を 「A-Z」順 に並べる場合もあるだろう。

今回やったように、 すべてを単一の、 日本語読みの順に並べる場合は、 単一の用字系、 しかも濁音や半濁音は清音に、 小書きの仮名はふつうの仮名に、 音引きは直前の母音に、それぞれ換えて整える準備が必要なのである(読みの順といっても、 電話帳式とかいろいろ種類があるが、ここでは省略)。

〔この項、 次回につづく〕

■第12話 索引のはなし(中) 2020.12.30

半世紀前、 日本の人文書には、 索引が付いていないことが少なくなかった。 索引のない本は地図のない社会にたとえられるが、 こうした索引の意義があまり理解されていなかったためだ。 当時と比べて最近は、 索引が付けられていることが多くなった。 読者としてとても嬉しい.。 だがなお、 私は不満なのだ。 ほとんどの索引は当然のように網羅的であり、 そこには項目語のまとめ (階層化) もなければ、 当該項目の掲出ページのうちどこが重点なのかの提示もない。 ときには一つの項目に40も50も掲載ページが挙げられ、 よほどの気力がなければ引き当てる前に怖じ気づいてしまう。 読みにくく使いにくい。

1960年代末に岩波書店から刊行された日本歴史叢書 (全16巻) の索引は、 項目数は決して多くはなかったが、 索引だけを読んでいても楽しく、 今も折にふれて使っている。 挙げられたページには、掲出語と完全に同じ語句が載っている訳ではなく、 よく読むと、 そのページに小見出しを付けるとすればその語句になるだろうという内容が載っていて、 感心させられた (これは機械にはけっしてできるものではなく、編輯という人間の仕事だ)。 また、 固有名詞だけでなく、 普通名詞もよく採られていたから、 著者の立場、 観点を読者が知るためにはとても有益だった。 特定の事件や人名などの固有名詞は誰でもピックアップできるが、 普通名詞をその本のキーワードとして定めるのは、 著者の立場であり、 編集者の判断なのだ。

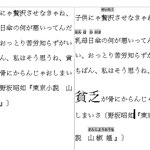

今回は、 そのなかから井上清 『日本帝国主義の形成』 (1968年6月) を採りあげてみたい。 図1はその実際の紙面の一部だが、 主項目語のもとに下位項目が整理されてグループ化されている。 「軍事的封建的帝国主義」 という主項目語のもとに、 下位項目語として 「軍事的封建的帝国主義と近代帝国主義」 「天皇制の軍事的封建的帝国主義」 「ロシアの軍事的封建的帝国主義」 がまとめられ、 下位項目中の主項目語部分は―― (2倍ツナギ罫) で示されている。 また、 主項目が頭につくものと、 途中や末尾につくものとが区別され、 それぞれ50音順に配列されている。

図2のようにすべての語句を50音順に配列したものと比べれば違いがよくわかるが、 この索引のように 「軍事的封建的帝国主義」 という語でまとめてあると、 関連箇所も分かりやすい。 機械に使われるのではなく機械を使いこなす、 編輯の立場からの索引づくりに必要な技術は、 何か。

少し、具体的な話をしてみよう。 まず、 項目語を50音順に並べる。 前回、 ソートのはなし (上) でやったように、 すべての項目語に平仮名で、 かつ濁音、 半濁音、 音引き、 小書きはみな清音として、 読みをつける。 これで50音順の配列になる(図3)。 が、 まだグループ化はできない。

グループ化するためには、 主項目を別に立てる。 まず、 読みの列をそのまま左に新たな列として複写し 、 これを 「上位」 の読みの列とする。 この列には、 下位項目語には主項目語の読みをそのまま入れる (下位項目をもたない項目は、左列と右列とは同じママでよい)(図4)。 図の「上位」の読み列には、 「軍事的封建的帝国主義と近代帝国主義」 にも 「天皇制の軍事的封建的帝国主義」 にも 「ロシアの軍事的封建的帝国主義」 にも 「くんしてきほうけんてきていこくしゆき」 と入れ、 そして、 右の「下位」 の読み列には、 「_くんしてきほうけんてきていこくしゆきときんたいていこくしゆき」 「てんのうせいのくんしてきほうけんてきていこくしゆき」 「ろしあのくんしてきほうけんてきていこくしゆき」 と入れる。 下位項目のなかで、 冒頭に主項目の語が入るものは区別して 「_」 を頭に付ければ、 先に配列される。

こうしておいて並び替えを実行する。 その際に、 「上位」 の読み列を優先1、 「下位」 の読み列を優先2にすると、 次のように配列される。

これを、読みやすいように下位項目語部分を1字下げにして整えて組むと、 最初に紹介した実際の紙面ができる。 使いやすく役に立つ索引とは、 読みやすい索引であり、 読みやすい索引とは、 論理性に裏打ちされた索引である。 論理性に裏打ちされた索引とは、 項目語の階層の違いが明確にと示されたものであり、 索引の組版にはその内実が如実にあらわれる。

〔この項、つづく〕

■第13話 索引のはなし(下) 2021.1.11

前々回、 前回、 と、 組版は構造的なものであり、 読みやすさには論理の裏づけが必要であることを、 索引を例に挙げながらみてきた。 今回は、 その読みやすさを支える書体の役割について考えてみたい。

本に用いる書体はどういう考えで選ぶのか。 本文にはできるだけ個性を捨象した書体を用いる (日々の食事にたとえるなら、本文はコメの飯だ)。 書名や見出しは、 逆に個性的なほうが力を発揮する。 第一印象で読者を惹きつける役割を持つからだ。 しかし、 私がここで考えたいのは、 そういう 「楽しい書体選び」 のことではなく、 むしろその前提とすべき必須の、 基本的なことがらである。 書体選択には、 テキストの階層と構造を明らかにするという基本的な目的が貫かれていなければならない。 この立場からいえば、 ふだんあまり意識されることはないノンブル (ページ番号) の書体は、 読者を本文へ導く重要な役割、 たとえれば1冊をガイドする地図としての役割を負っているのである。

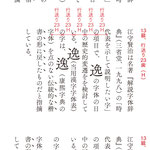

いくつか実例をみて考えてみよう。 図1、 図2は、 川田順造 『口頭伝承論』 (河出書房新社、 1992年、 暁印刷+小泉製本) の索引と本文である。 示される数字はどちらも同じノンブルだ。 まったく異なる書体が使われている。 本文に使われている和字 (漢字や仮名) のなかでは、 洋数字は用字系が異なるがゆえに、 用いられる根拠が問われる。 本の構造を示すノンブルというガイド役として、 目立つことに意味がある。 索引から本文をたどり、目次から本文へ跳ぶときに、そのノンブルが同じ書体だといっそう分かりやすい。

図3、 図4の、 皆川博子 『壁 旅芝居殺人事件』 (白水社、 1984年、 三秀舎+黒岩製本) 目次と本文、 図5、 図6の、 皆川博子 『ペガサスの挽歌』 (烏有書林、 2012年、 理想社+松岳社)目次と本文もまた同様である。 同じノンブルを示す際に、 なぜ異なる書体をわざわざ選択するのだろうか (書体はウェイトはちがえても同一のファミリーを用いるべきであろう)。 皆川博子の2冊は、 版元は別々だが組版も造本もとてもしっかりしており、 手放すことなく持っている私の愛読書であり、 それだけにこうした無神経な仕事はとても残念である。

図7、 図8、 図9を見て欲しい。 これは、 関根忠郎・山田宏一・山根貞男 『増補版 惹句術』 (ワイズ出版、 1995年、 精興社+飛来社) の映画題名索引、 惹句索引、 本文だが、 たとえば同じ 「222」 というノンブルが同じ書体で連動している。 リンク付けが誰にもみえる同一書体を用いたスタイルでなされており、 論理が立っている。 ちなみに、 この本ではノンブル以外の本文中の洋数字は別系統の書体が用いられており、 洋数字という同じ文字クラスであっても、 「本の地図」 としてのノンブルは別扱いにされているのだ。

もうひとつ例を挙げよう。 図10、 図11は、 草森紳一 『あの猿を見よ 江戸佯狂伝』 (新人物往来社、 1984年、 文栄印刷+小泉製本) の目次と本文である。 ここでも目次と本文のノンブルには同一の書体が使われていて分かりやすい。

すべては論理である。 後に紹介した2冊は、 だれがみても分かる理屈が通っている。 もっとも、 いついかなるときも必然でつながりあっていなければならないというわけではなく、 特別な理由があればわざと 「外す」 場合もあるだろう。 しかしその場合にも、 誰に対しても言葉で説明できる理由がなければならない。 「本」づくりに必須なものは、 ブツとしてしっかりと丈夫な製本と、 テキストの階層と構造を明確にする組版である。 ここに電子書籍に対する紙の本の特性と優位性がある。 図1~図6に例示した3冊のように、 本文と目次、 本文と索引とのつながりを断ちきったところで、 論理も通らぬままに書体をあれこれ使って飾りたてる無定見は論外である。

■第14話 行間と行送り 2021.1.31

コロナコロナで鬱陶しい日々が続くが、 みなさんお変わりありませんか。

組版の仕事は、 活版の時代には工場労働だった。 同僚、 仲間との共同作業の要素がいまよりもずっと色濃かったのである。 写植になり、 DTPになって、 組版仕事から労働としての要素が薄くなっていったことは、 致し方ないこととはいえ、 失われたものは、 決して小さくはない。

二人でモノを運ぶときにあっちとこっち、 目と目で合図して、 息をあわせて持ち上げるような、 そんな共同作業のあり方はDTPでは、 ほとんどなくなってしまった。 正確にいえば、 「息をあわせる」 ときに、 身体で伝えられる要素が減ってしまったということだろう。

その分、 仕事のうえでのやり取りに占める言葉の重要性はいっそう増しつつある。

隣接する職域や分野に対してはもちろん、 同じ職域、 分野に対しても、 しっかりと言葉にして伝えることが、 決定的に大切になってきている。 指定紙の指示や校正紙の赤字を読み取る際に、 お互いに意味が正確に了解できなかったことはないだろうか。

今回から、 組版の基本用語について考えていきたい。 第1回は、 行間と行送りについてである。

和文組版における行間とは 「隣接する行の最も大きな文字サイズの文字の外枠間の距離」 のことであり、 行送りとは 「隣接する行の中心線から中心線までの距離」 のことである。

和文組版の基本用語として、 なぜ、 行間と行送りとの二つの言葉が必要なのか。 そこには区別と理由がある。

しかし、 他方で、 ワード (MS Word) では、 行の上端 (縦組みでは右端) と次の行の上端 (縦組みでは右端) までの間隔のことを 「行間」 「間隔」 と呼び、 「行送り」 も同義としている。 ここに混乱の一因がある。 いや正確にいえば、 原因をワードが作ったというのではない。 ワードは和文組版に対する一知半解の、 ひとつの、典型的な現象であり、 結果なのである。

〔この項、つづく〕

■第15話 続・行間と行送り 2021.2.11

図1のワード (MS Word) による組版例を見ていただきたい。 ルビがあると行と行の間隔が開いてしまう (冒頭行の場合、 行送り方向にズレる)。 行中に異なるサイズの文字が混在しても同様。 こうしたみっともない組み姿がいったいなぜ出現するのか。 原因として考えられる根本的な誤りに、 行送りと行間との区別無き混乱がある。 ワードは行送りという用語を「行の上端 (縦組みでは右端) と次の行の上端 (縦組みでは右端) までの間隔」 と定義している。

一方私の理解している行送りとは 「行の中心線から次の行の中心線までの送り幅」 のことである。 そして行間が 「行と行とのアキ」 である。 文字は矩形であり、 行は、 その文字の連なりであるがゆえに、日本語組版においては幅をもつ帯となる。 その幅をもった帯の中心から中心までの送り量 (=行送り)と、 帯と帯との間隔 (=行間) とは、 まったく別のものなのだ。

図2 〔自作〕 を見ていただきたい。

文字サイズが13級で行送り23Hの本文は, 行間は10Hである。 この行中で28級の文字が混在された場合、 “行送り23H優先” で折り返していくと、 左右7.5Hずつ出っぱることになる。 次の行にまた同じ28級の文字が混在して隣りあうことになれば、 重なってしまう 〔図 - 中〕。 この回避のひとつのやり方として、 当該部分 (または段落) だけを、行送りでなく “行間10H優先” で組む。 その部分は28級混在行が片方のみの場合は行送り30.5H、 28級文字が隣りあう両方の行にあれば行送り38Hとなる 〔図 - 上〕。

この事例をみれば、 JIS規格の用語定義、 すなわち、 「行間」 は 「隣接する行の最も大きな文字サイズの文字の外枠間の距離」 (X 4051)、 「行の幅」 は 「行中の最も大きな文字サイズの文字の外枠の寸法」 (X 4052) の的確さがよく理解できるだろう。

そして、 和文組版の基本は、 行送り組版である。 文字は一定数で折り返されて行を構成し、 行がまた一定数繰り返されて版面を形作り、 次のページに送られていく。 なお、 ここでいう行の幅にはルビや傍点は勘定に入らない (この点でも、ルビのつく行のみデフォルトで行送りを変更するワードのふるまいは、和文組版の基本から外れている)。

これに対して、 欧文組版を構成する行は、 幅を持たないラインである。 ラインからラインまでの間隔以外の数字は存在しない。 ゆえに、 和文組版では冒頭行だけでなく末行も (途中に中見出しが入ろうとも) 右左に隣りあうページ同士でも、ページの裏表で透かしてみても、 全ての行がぴったり揃うことが求められるが、 欧文組版では、 冒頭行は左右裏表揃うが、 最終行は必ずしもあうとは限らない。 アセンダーラインに版面上端の線を合わせてぶら下げて組むことが多いが、 下端は揃わない。 見出しなども和文のように行取り揃え(3行取りなど)は求められず、行の同期をとる場合はあくまでベースラインが揃うように同調させる。 図3参照〔小泉均編著『タイポグラフィ・ハンドブック』研究社、2012、p.223〕。

たとえてみれば和文組版は、 大広間に敷き詰められた座布団である。 座布団とは、すなわち文字を配置する矩形のことである。 同じ大きさの座布団1枚ずつに、 大人も子供も太った人もやせた人も座る。 そして隣り合う座布団の間隔 (字間)、 列と列との間隔 (行間) が、 リズムとなる。 行組版の美しさは、 敷き詰められた座布団が整然と並ぶ美しさである。

一方、 欧文組版は、 スズメが電線にとまった様子にたとえられようか。 大小のスズメが、 脚をかけるライン上に並ぶ。 ラインの上に突きだした部分も下に突きだした部分もまちまち、 並ぶ間隔は必ずしも均等ではない。 美しさはライン同士のリズムにある。 和欧どちらが正しいかではない。 それぞれ習慣が違うのであり、 混同することは許されない。

〔この項、次回につづく〕

■第16話 続々・行間と行送り 2021.2.26

前回、 考察したとおり、 和文組版の基本は行送り組版である。 任意の行送りで折りかえされた行が決まった数だけ並ぶと次のページに送られる。 裏のページとも行の芯 (中心線) はピッタリ合い、 けっしてズレることはない。 ズレる可能性があるとすれば、 本文から見れば異物である中見出しや注釈、 図版などが行のあいだに入る場合である。 その場合、 行取り組版を維持するためにはどうすればよいのか。 結論から言えば、 行方向の取り幅を、 すべて本文の行送りを物指しに 「n行取り」 として配置するということによって、 行取り組版を維持するのである。

見出し (別行見出し) の簡単な例で説明しよう。

図1左から順に、 a,3行取りセンター、 b,2行取りセンターで前1行アキ、 c,3行取り左揃え――である。

基本体裁の格子で見ると、 図2のようによく分かるだろう。

見出し (別行見出し) の指定は、 (1) 行送り方向の取り幅として、 本文の何行分のエリアを確保するか、 (2) 行送り方向に対して、 縦組みでは右揃え、 中揃え、 左揃え (横組みでは、 上揃え、 中揃え、 下揃え) のうち、 どの揃えパターンで配置するか、 であり、 あわせて、 字送り方向の揃えパターンを、 縦組みでは上揃え、 中揃え、 下揃え (横組みでは、 左揃え、 中揃え、 右揃え) から選ぶ。

注釈 (別行) も同様である。(図3)

これも図2基本体裁の格子で明らかなように、 挟み込んだ註釈は、 文字サイズも行送りも本文より小さいので、 本文の基本の格子からズレてしまう。

この例では、 「この現象は~」 の段落で再び元の格子に復帰させている。 そのためにはどうすればいいか。 まず、 行間と行送りを正しく認識し、 本文3行分と註釈3行分との行送り方向の幅の差を計算してみよう。 註釈の段落 「10Q行送り17.5Hで3行の幅」 が左右45H、 本文3行取り 「13Q行送り22.75Hで3行の幅」 が左右58.5Hである。 直前の本文との行間を、 本文の行間と同じ10Hとする (=本文3行分のエリアの右揃えということだ)。 行方向の残余価はアキとして処理し、 直後の本文とのアキは、先の58.5Hと45Hとの差である13.5Hを通常の行間アキ10Hを加えた23.5Hとすれば、 4行目からもとの基本本文の格子に復帰できるわけだ。 こうすれば、 裏のページの本文行とピッタリ合うし、 こうしなければ、 合わない (段組で、 隣接段との行が通るか通らないかも、 同様だ)。

以上みたように、 行取り組版という和文組版の基本は、 行間と行送りという基本用語の正しい定義と正確な組版演算の上にはじめて成立する。

〔この項、 次回につづく〕

■第17話 字送りと行長 2021.3.12

前回までの3回にわたって、 和文組版は行送り組版が基本だと確認してきた。 縦組みでは、 文字枠の左右長 (行送り方向の長さ) は、 ルビが付いたからといって行間優先で行送りを広げてはいけない。 行はあくまで同じ行送りで淡々と配列される。

今回は、 字送り方向について考えてみよう。 字送り方向とは、 縦組みでは、 文字枠の天地長である。

フリーペーパーなどで図1のように、 段落の最終行だけ字送りが詰まっている組版をみたことはないだろうか (これはあとで説明するように、 最終行だけが詰まっているのではなく、 最終行以外がパラついているのだが)。 あるいは、 食い込みの写真や図版のところだけ、 字送りがパラついていることもみかけたことがあるだろう。

なぜこのような不具合が起きるのか。 これは、 行長 (文字枠の天地サイズ) の設定が、 基本文字サイズとその字送り値の整数倍で設定されていないために起こる。 先の事例では、 本来は、 図2のような行長設定が適切なのである。 段落の最終行同士を比較してみればよくわかるだろう。

13級ベタ組みならば、 行長は13H×24=312H (=78mm) に設定すべきところ、 はじめの例のように、 4H (=1mm) 短い308H (=77mm) に設定してしまうと、 1行に24文字入らないので、 23文字が両端揃えとして均等に配置される。 段落の最終行は両端揃えというわけにはいかないから左揃えとなる。 したがって、 先に書いたように、 段落の最終行だけが詰まるよう現象するのである。

欧米由来のDTPのアプリケーションソフトは、 行長にあわせて文字を均等に配置すること (ジャスティファイ) という考え方を持ち込んだが、 これは本来の和文組版(本文組み)にはありえない考え方である (見出しなどの特殊な場合にはありだが)。

和洋の組版は、 機械的な折り返し改行における 「改行位置の決めかた」 において決定的に異なる。 欧文組版は、 ワードスペースで行長を揃えるための調整を行うので、 段落最終行は左揃え、 それ以外の行は両端揃え、 としても矛盾をきたさない。 しかし、 和文組版は、 字送りが基本であり、 行長の調整は約物まわりを中心に行うので、 字送り優先でなく行長 (縦組みの場合は文字枠天地) 優先にすると、 こういうことが起こるのだ。

ワードなどで、 判型を選んだ後、 余白を優先して決めて、 その残りを文字枠に設定するとこういう無様なことになる。 字送り方向の幅は、 余白や食い込み画像の取り幅を優先するのではなく、 文字部分を優先すること――これが和文組版の基本なのである。

和文組版はあくまで均等字送りを基本とする。 したがって、 字間均等アケ組みの場合も、 行長は、 字送り× (字数-1)+文字サイズ、 または文字サイズ×字数+字間×(字数-1) で正確に計算された数値で設定しなければならない。

図3は、 13級で字間2H、 つまり、 字送り15Hの場合である。 行長は、 15×20+13=313、 あるいは、 13×21+2×20=313で、 313H (78.25mm) である。 正しい組版演算にもとづいて組版すれば、 段落の途中も最終行も同じリズムで文字は配置されるのである。

■第18話 URLという難問 2021.4.2

縦組みのなかでの和欧混植は, 従来から悩みのタネだった。 とくに行長が十分にとれない場合, 欧字, とくに一単語だけでなく句や文の場合は, ワードスペースでの調整では追い付かず, 文字間がぱらついてしまうことがしばしばだった。 そこへもってきてURLはたいてい長い。 図1は 雑誌『WiLL』 2020年9月号208ページ, 元のURL中のハイフン以外のところで切りたくなかったのだろう, 1, 3行めと比べて2行めはパラついている。 この号の141ページ (図2) も改行位置を探して迷った跡がみえる。

もっと短い行長で格子状のベタ組みフォーマットを墨守している新聞はどうか。 図3は 『朝日新聞』 2021年3月11日付夕刊, 図4は 『京都新聞』 3月15日付, いずれもハイフネーションなど無関係に機械的な折り返し改行を優先している。

参考文献一覧などの書誌情報のスタイルも悩ましい。 図5は佐々木裕一 『ソーシャルメディア四半世紀』 (日本経済新聞出版社, 2018, 本文組版・キャップス, 印刷製本・中央精版印刷) で, 本文はIDはもちろんmixiも1字ずつ立てての縦組みだ。 参考文献一覧 (図6) は後付けページにまとめて横組みで, しかも1行24字詰の2段組みなので, たいへんな手間をかけてあるが,それでもパラつきは避けがたい。共通しているのは,URL末尾のピリオドの回避だ。

URLの末尾のピリオドについては,Googleによれば, 絶対に使ってはいけないものでもないが,「いい考えではない」という。 →Google 回答まとめ

図7の大谷卓史 『情報倫理』 (みすず書房, 2017年, 本文組版・キャップス, 印刷製本・中央精版印刷)は,本文は縦組み,章末の註釈は欧字のみ90度横転組みだが, 和文読点がURLの直後に来ると煩わしい。 巻末の参考文献 (図8) では末尾は, 欧文も邦文もピリオドに揃え, URLのみピリオドなしで揃えている。 現状では, このあたりが整理のいちおうの規準だろうか。 図9の 『思想』 2021年第2号 (岩波書店, 2021年2月, 印刷・精興社) も同じ規準, URLだけは行末にピリオドなしだ。 URLはアルファベットという用字系のなかで, ハイフネーションも末尾ピリオドも無しの, 特殊なものという扱いである。 意味を剥ぎ取られ, 無国籍の記号化したものとして, あたかもモールス符号のような扱いだということか。

これに対して、『シカゴマニュアル』(7.42)は, 意味の力を認めたラグ組みへの志向を示している。

http://

www.chicagomanualofstyle.org/

or

http://www

.chicagomanualofstyle.org/

or

http://www.chicago

manualofstyle.org/

ここでは、 改行位置を、 機械的な折り返し以上に意味改行に重点を置いて決めている。 連載のはじめに述べたように、 組版の決まりごとは言語によるのではなく,用字系と組方向によるのだという基本のうえで、 URLという歴史的に新しい事物への組版も試行を経ながら今後、 定まっていくだろう。

格子状のベタ組みを土台にした和文組版では, 先にあげた新聞組版 (図2, 図3) のように行末に来れば機械的に折り返す傾向が強まっていくだろう。 考え方としてまとめると次のとおりだ。 (1) 和欧の異なる用字系の混植については, 主要な用字系と主要な組方向のルールを土台にルールを決める。 (2) 区切りは, 極力衝突を避ける (たとえば, URLなどの欧字文字列の末尾に和文読点は避ける)。 (3) URLやメールアドレスは, 意味優先でなく機械的に折り返し, ドット( . )やスラッシュ( / )には行頭禁則は適用せず,むしろ行頭許容とする。

※ 和文組版,とくに新聞組版における, 縦組みへの横組みの “侵入” については, 雑誌 『ユリイカ』 1月臨時増刊号 (総特集・戸田ツトム) に 「歴史の変化を引き起こした 「縦に対する横の叛逆」 戸田ツトムの新聞刷新」 を書いたので、 参照いただきたい。