組版夜話(http://www.creators-station.jp/category/report/creators-eye)

■第1話 千篇一律なルールという思い込みの罠 2020.7.11

私は、活版―電算写植―DTPと、長く組版の仕事をしてきた。単位も、倍、号、ミリ(mm)、ポイント(pt.)、ミル(mil)、U、級(Q)、歯(H)など……、やっと覚えたら次の業態へ移るという按排で、働く仲間もやめていった。

悔しかった。どんなに技術が変わろうとも、人は道具に使われるのではなく道具を使いこなす側だ。「組版」の根元を勉強しようと決心して雑誌『WindowsDTP PRESS』vol.8(技術評論社、2000年8月)に「組版の哲学を考える」を書いてから20年経つ。この連載でも、機械の操作法や「これが正解」という教義を示すのではなく、実際の現場仕事で学んだことを、具体例とともに書いていきたい。

第1回は、行頭に来る小書きの仮名(ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、ゃ、ゅ、ょ、っ)や音引き(ー)について考える。「避けるべき禁則対象文字」と耳にしたことがあるかと思う。これらの文字は独り立ちの度合いが弱く、読みも直前の文字に従う。ゆえに1行の字詰を調整してでも直前文字と離さないというのが一般的な考え方だ(図1参照)。

しかし、ルールは千遍一律ではない。たとえば、新聞の場合、ふつう調整しない(図2参照)。

新聞は1行10~12字で行末と行頭は近く、字詰の短さに助けられて読者の目が自然に補うから、ベタ組の格子の維持が優先される。ここでは調整しないほうがむしろ読みやすいのだ。

このように、禁則処理といっても対象文字は一律に決められない。孤立を防ぐという目的と、字詰の長さなど様々な条件によりルールは変化する。組版の技は読みやすさという気づかいである。それが組版の面倒なところであり、面白さでもある。

■第2話 和文組版は“日本語の組版”ではない!? 2020.7.30

「和文組版は、日本語の決めごとに従う」と教本類には書かれている。いっけん当たり前に思えるが、ここで言う日本語とは何か。書は言を尽くさず、言は意を尽くさず(書いたものは言葉のすべてを表すことはできない。言葉は、心のすべてを表すことはできない)と「周易繋辞傳」にあるそうだが、書なのか、言なのか、意なのか。

言としての日本語は、ローマ字で書くこともできる。石川啄木(1886―1912)の作品に『ローマ字日記』がある。17歳から亡くなる27歳まで日記をつけた啄木は、1909年23歳のふた月あまりをローマ字で書いた。ローマ字という表記法をとることで難しい漢字の表現から脱却し、さまざまな抑圧から逃れようとした。表記を選び直すことで日本語の新たな文体を追求しようとする果敢な試みだった(岩波文庫版解説の桑原武夫による)。

手書き原稿から印刷された組版までの実際を見てみよう。図1は自筆原稿(『新潮日本文学アルバム6 石川啄木』新潮社、1984)。図2は岩波文庫版『啄木 ローマ字日記』(1977)の版面である。言葉も意味も紛れもなく「日本語」である。一方、組版すなわち文字サイズや字間、行間、改行位置は、アルファベットという文字体系(writing system)に従って決められている。基準は決して言語(language)ではないのである。

人は意志・思想・感情などを表現し伝達しあうときに、音声や文字などを媒介にするが、組版はこのうち文字による伝達と表現を支える技である。文字体系の規則に従って、文字を排列する技芸である。よって、組版は「言」ではなく「書」を基盤とし、もう少していねいに言えば、文字クラスと組方向による決めごとに従う。

たとえば、縦書きの文中で、2桁以上の洋数字(連数字)を配置する場合――連数字の文字の向きを90°回転して横書きとするときは、連数字の前後のアキ量は四分アキを原則とする。しかし、連数字を縦書きの文字の向きのまま横書きとしたとき(縦中横)は、連数字の前後はベタ組である(図3参照)。洋数字や欧字には様々な和字化の階層とグラデーションがあり、それに従って組み方も変わる。

文字と組版をめぐる談義には、その時々の、個々人の感覚や嗜好に頼る、無根拠なお喋りが少なくない。だが、和文組版を自分たちが日々話している言葉としての「日本語」のことだと思い込み、よもや自分自身が知らないことなどあるまいと高をくくるのは思い上がりである。組版は「言」ではなく「書」、つまり文字体系(writing system)の技芸である。文字の体系と区別、階層と機能への視座を欠いて、美しい組版、すなわち読みやすい組版は決して実現できない。

■第3話 小ワザをいくら積み上げても砂上の楼閣 2020.8.11

前回、和文組版は言語(language)ではなく、組み方向と文字体系(writing system)とにもとづくと書いた。美しい、すなわち読みやすい組版を実現できる技術を身につけるためには、基本的な文字体系と組方向についての理解が必須である。

だが、出回っている組版の教本の多くは、組版の基本は何かの理解もないままに、小ワザ(ITの分野ではtipsと呼ぶ)の集積に走り、100余の事例を平面的に羅列して済まし、それが“文字の組み方”だと言う。これでは、書かれていない事例に出会えばたちまち立ち往生する他ない。アプリケーションソフトの設定メニューの多さにたじろぐしかなく、小ワザ信仰は増長する。けれど本来、組版は、人が行うものだ。人が機械を使うのであり、機械が人を使うのではない。第1話で、千篇一律のルールを戒め、事実に即して論理立てるよう書いたゆえんだ。

私なら以下のように説明する。

組版とはつまるところ、改行位置の発見のことだ。改行位置を見いだすことによって行の長さを揃える工夫、これが組版の基本である。その方法は、文字体系別に以下の3とおりに分けられる。

単語間アキ(word space)調整+ハイフネーション処理

単語長調整

約物前後の調整

英語や独語などラテン系文字の組版では、語間アキを伸縮して調整する。語と語の区切りで行を区切ることができればよいが、キリが悪いときは、調整値を大きくしないために、行末にかかった単語を特定の分割可能位置で分割し、前綴りにハイフンを付ける―――(1)。 ハングル組版もこの仲間だが、ハイフネーションはしない(任意の場所で改行可能)。表意文字でなく表語文字である漢字もやはり、語間(文字間)調整が基本であった。

これに対して、アラビア系文字の組版の行長揃えは、単語分割は行わず、単語の長さを伸ばすことによって行長を揃える(カシーダ処理)―――(2)。

一方、和文組版は、漢字と両仮名、欧字洋数字との混植である。用いられる文字体系は単一ではない。(1)の論理を持つ漢字と(2)の論理を持つ仮名との、綱引き、せめぎあいの歴史を持つ。金属活字による活版印刷が始まってから、仮名は漢字のリズムにあわせて等幅で組まれるようになり、区切りを示すための記号として約物(句読点、括弧類)が考案された。以降、調整の主役は、約物の前後のアキ量が負うことになり、それまで負ってきた字間にとってかわった。―――(3)。

以上のように、文字には体系と歴史がある。体系として理解すれば、事は案外、単純明快である。組版は、排列する主要な組み方向が縦組みなのか横組みなのか、主な文字体系が和字なのか欧字なのか、から論理的に組み立てられている。そして和文組版では、行長を揃えるための調整を、約物前後のアキ量で行う。これを、数多の小ワザの一つとして“行末がガタガタ”などと挙げ、Q&Aとして対処法を施して済むと考えるのは、組版を体系として理解していない証左だ。世界の文字は基本的に正立しており、小ワザをいくら数多く蒐集しても、それだけでは砂上の楼閣である。

※ 現在のような漢字と合せた等幅の仮名への職人たちの苦闘は、小宮山博史「四角のなかに押し込めること」を、また、書体として明朝体の漢字に現在の仮名明朝体がセットされるようになった経緯は、鈴木広光「開化の軋み–揺籃期の日本語タイポグラフィ」を、それぞれ参照してください。

■第4話 ベタ組みは和文組版の基礎リズムである 2020.8.30

美しい組版とは分かりやすい組版である。活版の時代に獲得して定着した組版のベタ組みは、日本語の文章に明晰な階層性をもたらし論理性を獲得させた土台であった。それが、DTPの時代になって変幻自在な「自由」さがさまざまな混乱をもたらしていないか。昨今、一部にみられる本文ツメツメのプロポーショナル組版の問題をどう考えればよいのか。

知人に教わった上田宙さんの「ベタ組について考えてみた」(2020/08/03、烏有ブログ)は、そうした新奇な(!)「プロポーショナル組が理想、ベタ組は妥協」という意見に対して、「本文は読みやすさ優先でベタ組、見出しは文字数が少ないので、読みやすさより見た目の美しさ優先でプロポーショナル組」という立場を表明している。その理由として上田さんは、「プロポーショナル組の本文を読んでいると、読むスピードが早くなったり遅くなったりして、船酔いのような気持ち悪さを感じてしまう。」と述べている。

同感であり、意見にも賛成だ。だが、「普段の会話のとき……おおむね1音1音は等ピッチで話している」「いってみればベタ組でしゃべっているようなもの」と言われると、はてな?と思う人もいるかもしれない。

たとえば数を数えるときはイチ、ニイ、サン、シイ、ゴオ、ロクと、1音ずつでなくとも2音1拍でリズムをとるから確かにベタ組みだが、〈話す〉ときはふつう、/喋る/時は/とか、/喋る時は/とか、ひとまとまりごとのプロポーショナルでやり取りしている。〈読む〉ときはどうか。脳と心の情報処理という視点から読む行為を調べた苧阪直行さんは、『読み 脳と心の情報処理』(朝倉書店、1998)ほかで、眼は等間隔で動くのではなく、停留とジャンプを繰り返すといっている。つまり、〈読む〉ときも人は、あくまで自在に言葉をつないだり、飛び越えたりしながら、文字のあいだをプロポーショナルに行き来している。そして実は、この人間の自由な思考を可能にするのが、前提としての文字の均等均質性である。フラットに等幅で配置され組まれた文字が、読みの連続性(自在な停留とジャンプ)を支える。読み手は、書き手から伝達された情報を読み取り、自分の考えとつきあわせて〈考える〉。組版のベタ組みが、受け手の、読みのプロポーショナルを支えているのだ。送り手と受け手との区別に留意したい。組版の立場はどこにあるのか。

「船酔いのような気持ち悪さ」とは、伝達された情報を理解しようとする読み手のプロポーショナルなリズムが、表現に過剰に入り込んだプロポーショナルなリズムとの間で不協和音を引き起こした結果である。テレビのテロップで、途中の文字サイズを大きく太くしたり、(笑い)などと表示されると「煩い」と感じるのは、この伝達の役割のなかに、押しつけがましい表現を紛れ込ませているからに他ならない。

本文組版は、表現を控えて伝達を第一義とする。折り返し改行という切れ目を、読み手にできるだけ意識させないように機械的に連続させること――ベタ組みというこの基本技法の確立によって、活版印刷以降の本文組版は基礎リズムを獲得し、この基礎の上に論理性と明晰さを実現した。1枚ものの整版印刷では墨継ぎや意味改行などの手書きの有意味な切断を模したが、活版印刷では文字が等幅に並び、機械的な折り返しが全面化した。変化の背景には、中近世までの、私信としての文書(もんじょ)から、近代の公的な出版への解放という歴史的転換がある(歴史の転換はしばしば道具とその関係に現れる)。

組版は、句読法も取り込み、必要な調整を加えた機械的な改行を淡々と繰り返す。ここに読みの連続を支える組版の基礎リズムがある。ベタ組みこそが和文組版の基礎であり、自由な読みと思考を助ける。人間が刻むリズムが、世界を支えている。

関連:上田宙「組版について、ふだん考えていること(編集者を志望する文学部生用の資料から主に組版に関する部分を抜粋)」〔PDF、2015/9-2020/01〕/ 前田年昭「組版からみた読みやすさとは何か」『現代の図書館』vol.42, no.2, 2004-6

■第5話 「原稿どおり」をめぐる混乱 解決の切り札は何か 2020.9.11

20年ほど前のパソコン導入から普及の時期、「パソコンで、自分の使いたい字体が出ない」と、日本文芸家協会をはじめとする人々が大いに騒ぎ、「文字コード問題」(1997-98年)として社会問題になった。「牡蠣」が「牡蛎」に化けるとか、明治の文豪、森鷗外の「鷗」の字が「鴎」しか出ないとか、非難の矛先はパソコンやJIS漢字規格に向けられた。彼らは、「原稿のままであること」、つまり作者の意図を盾に正しさを主張したが、当の森林太郎(鷗外)自身、鷗外以前の雅号のひとつ「鷗波居士」の「鷗」を「鴎」字体で書いている〔図1、JIS X 0208 附属書7 区点位置詳説〕。「鴎」と「鷗」は字形が異なっていても、決して“別の文字”ではなく、手書きの「鴎」が印刷文字では「鷗」に置き換わるのことは、当時の社会的な理解と合意だった。これを「渡り」といい、「包摂」という。この社会的な合意が衰微し、漢字を渡れぬ人々の無理解が、消費者迎合の時代になって不満として噴き出したのが、先の文字コード問題だった。

それまで「鷗外」が一般的だったのは、作者の意図というよりも活版印刷という技術において手書きで入稿された原稿が「鴎」であれ「鷗」であれ「鷗」という字形(活字)に置き換えられてきたからである。置き換えは印刷工の権限であり、不満を言う書き手は恐らくいなかった。時代が変わり技術が変わると合意も変わる。彼らの主張した「正しさ」は決して絶対不変のものでは無く、20年前のパソコンでは鷗ではなく鴎が統一の役目を担ったというに過ぎない。文字の形が変わっても、「渡り」という前提は何一つ変わらないはずだった。

字体は書く道具、つまり技術の変化に影響を受ける。手書き(楷書と行書、草書)と印刷字形との区別だけでなく、孔版(ガリ版)やタイプ印刷、活版、写植という技術のちがいによって決定づけられる(たとえば孔版では原紙が切れぬため略体を工夫したが、草書体に示唆を得た字形もあった、図2参照)。字体字形についての技術史的な理解がなければ、時代を超えて「渡る」翻刻はできない。

「原稿どおり」が第一なら、写真撮りをそのまま印刷すればいいという話になる。筆で書く習慣が今ほど廃っていなかった頃は、四画くさかんむりは、「筆写の楷書体ではありだが、印刷の明朝体では無し」が社会的な常識だった。読みやすい文字で写植時代をリードしたメーカー写研は、橋本和夫さんが監修していた時期は四画くさかんむりの明朝体は拵えなかったが、後には部分字形として文字盤に入れてしまった。また、映画のタイトルは、手書きの筆文字が多かったが、これを翻刻するというので、明朝体で山ほど作字して笑いものになったプロジェクトもあった。消費者に要求されるままに、些細な違いごとに字体字形が次々とつくられ、文字は拡散していった。

使える字体字形は増え続け、活版期には1万だったものが、今では2万3,000(Adobe-Japan1-6)から18万余(超漢字)にものぼる。はたしてこれほど多くの漢字を、われわれは使いこなせるのだろうか。便利さよりむしろ無用な混乱を私は感じてしまう。文字と組版の現場が、消費者エゴを前に「そんな文字はない」と言い切れる自信を喪失してしまった今、その打開策となり得るのが、〈常用漢字は常用漢字表に揃え、表外漢字は表外漢字字体表・印刷標準漢字字体表に揃える〉という社会的合意であろう。だが、それさえ知らない編集者、校正者、印刷関係者は驚くほどに多い。事実、本を開けば目を覆いたくなる混乱ぶりだ。これほどの混乱の一因は、消費者の野放図な欲望にある。だが何よりの原因は、印刷、組版にかかわる者が、かつて持っていた文字についての体系的な見識、誇りを失ってしまったことにあるのではないか。

印刷とは公に発信することである。私信を社会化するなかで、文字は誰もが共通して理解できる記号となって、書き手から読者へ渡される。文字を、本来の伝達と表現の体系として理解し、生きるための言葉を必要としている人々の手に取り戻すことが急務である。

【参考】拙稿「“工業に立ち向かう文化”という幻想 「JIS批判」翼賛体制は 如何にして成立したのか?」〔『ユリイカ』1998年5月号、pp.262-277〕

※ 文字コード問題については、9年後の歴史的総括として小形克宏さんがまとめた「JIS X 0213の改正と「漢字を救え!」キャンペーン」(INTERNET Watch, 2006/02/14)を参照。

■第6話 ルビ組版を考える(上) 2020.9.30

ルビはおもしろい。主役のテキストを脇から助太刀する、いわば助演者である。第一に、霙(みぞれ)蜉蝣(かげろう)などの難読漢字、後(あと)(うしろ)(のち)など複数ある読みを特定したり、一昨日(いっさくじつ)(おととい)のような熟字訓を示したり、いわゆる「読み」をあらわす。それだけではない。太陽(てぃだ)、大和人(やまとんちゅー)など沖縄方言、返版(かえし)、不良品(おしゃか)など現場言葉、言葉(ロゴス)など外来語、拳銃(チャカ)など特定集団の隠語など、意味を示す漢字では抜け落ちる「現実」を、ルビを添えることで何とかして表現しようとする。

組版の立場からいうと、大きく、(1)1字ごとに付くモノルビ、(2)複数の文字に付く熟語ルビ(グループルビ、群ルビ)があり、配置の仕方には、(a)1字の中心につく中付き、(b)天揃えでつく肩付きがある。

文庫のルビは、肩付きがもっともよく使われている。これは、縦組みという理由に加えて、技法が活版期に円熟、定着した合理性を持つからである。新潮文庫(1914年創刊)や岩波文庫(1927年創刊)もほぼ同様のルビスタイルである。ただ、肩付きだといって一筋縄ではいかない。今回は、ちくま文庫版『泉鏡花集成(全14巻)』筑摩書房、1996-97を例に検討する(末尾の数字は巻数―頁数)。

泉鏡花作品には、密夫(まおとこ)土地児(とちっこ)唐突(だしぬけ)など、おもしろいルビが多く用いられているが、例1のように、三(さ)味(み)線(せん)と、ルビが1字なら天揃えで、2字なら親字の字幅(ここでいう「字幅」とは字送り方向の長さ、縦組みなら天地の長さ)に配置される。親文字が1字ずつに分解できない場合は、例7、例8のように、親文字長と同じ長さに「頭末揃え」で付く。ルビ文字列長が親文字長より長い場合はどうするか。1文字はみ出す場合は、例2、例3のように後ろ隣の文字にルビ1字分かける(これをルビかけとよぶ)。2文字はみ出す場合は、例4、例5のように後ろ隣に1字かけたうえで直前の文字に1字かける。

しかし、あるアプリケーションで肩付きと設定すると、デフォルトではルビかけは後ろに2字(例5b)となる。これは少々無理がある。

確かに、できるだけ本文のベタ組みを崩さないことは大切だ〔第4話〕。けれど、隣の家からはみ出した木の枝が、こちらの家の全面をおおうのは行き過ぎではないか。線状に並ぶ文中の対象の字、語、句、文〔以下、被ルビ文字列〕を本道にたとえると、ルビはいわばバイパスである。ルビかけ2字では本道に戻れない。

ルビは助演者にちがいない。しかしルビでしか表現できないことがある。ルビ文字列を親文字列と〈併走するひと組〉として見せる工夫、読者にとっての〈当たり前〉(当たり前が実は最も難しい!)を実現するためには、ルビの特性を理解した組版の技が必要である。

〔この項、次回につづく〕

■第7話 ルビ組版を考える(下) 2020.10.11

〔承前〕 前回書いたとおり、 ルビは脇役として本文の伝達と表現を助ける役目を負っている。 単線の本文がルビの部分だけ複線になるわけで、 それを異和感なく読めるように組むのは一筋縄ではいかない。 ルビ組版は、 数字表記や欧字混植とともに実に悩ましい難題のひとつである。 大切なことは、 親文字列とルビ文字列とを 〈併走するひと組〉 としてあらわすこと、 これにつきる。

読みにくいルビは、 伝達も表現も台無しにしてしまう。 具体例の検討から始めよう(図1)。

例1は、 ルビと対象語句 (被ルビ文字) との対応が分かりにくい例である。 (a) 親文字35字に対してルビ12字、 (b) 親文字12字に対してルビ5字――ともにルビ文字数が極端に少なく、 ルビがどの語句に対応しているのか、 ひと目では分からない。 衒学的、 ひけらかしにさえ見える。 (a) のように複数行にわたる場合、 割ルビ (対象語句の後に括弧内で2行に分けてルビを付けるやり方) など他の方法を検討する必要がある。

例2、 例3、 例4は、 ルビがどの行 (の語句) に対応するのかが分かりにくい例。 ルビの位置は、 対象行よりもむしろ隣接行に近い。 ひと目でルビが対象語句と 〈ひと組〉 と分かるよう、 余裕のある行間設定が必要である。 とくに例3は、 樟 (ケヤキ/クスノキ) のように左右両側にルビが付くから、 行間は最小限二分四分 (75%) は要る。 また例4、 傍線が引かれた云 (いひ) の外側に置かれたルビは、 右の行に付いているように見える。 傍線もルビも対象行に寄り添わなければ 〈併走するひと組〉 に見えない。

例5は、 親文字同士の字間が、 ルビかけの犠牲になってしまった例だ。 昌平黌は教学機関の名前であり、 地の文なら字間は空けない。 それがルビの都合で、 昌と平とが四分アキで 「昌/平黌」 と分かたれ、 もはや 「昌平黌」 というひとつの単語に読めない。 この場合、 ルビ 「し」 を親文字直前の 「の」 の下半分に、 ルビ 「よう」 を親文字 「昌」 に、それぞれかければ、 親文字3文字はベタ組みを維持できる。

例6も、 親文字前後に二分アキが入って、 本文のベタ組みが壊されている。 同じ本の別の箇所では例7のようにルビかけしており、 一冊を通したルールが存在していないのも問題だ。

例8、 例9は、 ルビ文字列の中黒が記号の大きい黒ベタ丸になってしまっている。 これは、 明らかな誤字である。 インデザインなら 「OpenTypeのルビ字形を使用」 にチェックが入っているためで、 チェックを外せば通常の中黒になる。

以上にみた具体例からは、 次のようなルビの組み方の要点を導き出すことができる。

・モノルビかつ肩付きを基本にし、 親文字のベタ組みの維持および被ルビ文字列の文字間の均等をできるかぎり追求する。

必要な行間を確保する。

・グループルビでは頭末揃えとする。

・ルビかけは、 被ルビ文字の隣接が別の用字系の場合はルビかけルビ全角、 同じ用字系の場合はルビかけルビ半角 (区切りを要する場合はルビかけ無し) とし、 肩付きでは直後にかけたあと直前にかける。

・さらにルビ文字数が多い場合は、 ルビ文字長から親文字長を引いた長さを1:2:2:……:2:1に分配し、 ルビ文字数が少なく親文字数の2倍未満の場合は、 親文字長からルビ文字長を引いた長さを1:2:2:……:2:1に分配 (jis方式)。 極端に少ない場合は割ルビなど他の方法を検討する。

とはいえ、 ルビ組版は、 ただ一つのマニュアルがあれば済むものではない。 場合ごとに組んでは考え直し、 組み直す作業が必要となる。 的確な答えは必ずしもひとつではない。

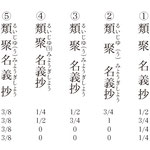

ひとつの例について、 皆さんとともに考えてみたい。 「類聚名義抄」 という固有名詞 (古辞書名) に「るいじゆ (う) みようぎしよう」 とルビを振る(図2)。

試しにすべてルビかけ無しでモノルビを1字ずつに付けてみると、 ①のようにバラバラな文字間となって問題点が浮かび上がる (各行末に列記した数字は、 親文字5文字の字間4か所のアキ量=親文字比)。 この事例の特徴は、 親文字とルビとの対応をとることと、 親文字列の単語としてのまとまりを維持することと、 その両立の困難さにある。

今野真二 『振仮名の歴史』 集英社新書2009では、 本文の目次も②のように組まれている。 文字間が大きく (聚と名との字間は全角アキ!) 空いてしまっているため、 類聚名義抄という単語が塊に見えない。

③は、 先の②のルビ中の括弧を半角取りにして親文字同士の字間を縮めたひとつの改善案である。

私ならさらに横括弧縦中横で④のように組む。

⑤は全部をグループルビとした例で、 見やすくはなるが、 親文字とルビ文字との対応が明確でなくなる欠点がある。

皆さんは、 どのやり方を選ぶだろうか。 たったひとつのルビにこれだけの選択肢があり、 これだけのことを考えさせられるのが組版なのである。 ここに組版の難しさとともに面白さがある。 「読めればいい、 細かいことはどうでもいい」 という考えが、 組版と出版をダメにしてきた。 たかがルビ、 されどルビである。

【2020/11/01 追記】

ルビに中黒が含まれ、 かつ 「Open Type Proのルビ用字形を使用」 したい場合について、 大石十三夫さんから教えていただきました。 感謝して、 リンクを紹介します。 ご参照ください。

http://works014.hatenablog.com/entry/20091028

■第8話 用字系の個々の歴史を無視して斜体を真似る勘違いと思い上がり! 2020.10.11

組版が依拠するのは文字 (や記号符号) の姿形であるが、 文字がテキスト (意味) と不即不離であることを忘れると、 とんでもない勘違いを犯すことになってしまう。

例えば 「、」 は、 日本語でも中国語でも用いられる符号だ。 中国語 (漢語) 「延安、 上海」 の日本語訳は 「延安・上海」 であり、 日本語 「神戸・京都」 の中国語訳は 「神戸、 京都」 である。 変わるのは約物のみ。 そのうえ使われるのは見慣れた 「、」 である。 が、 中国語の 「、(顿号)」 は、 形は同じ日本語の読点とは役割が異なって事物の並列を示す。 因みに、 日本語の読点と同じ役割で用いられるのは 「,(逗号)」 である。

このように、 記号符号、 句読点、 括弧類、 その他さまざまな装飾、 太字や斜体、 傍点、 傍線などは、 声に出しては読まれないが、 テキストの構造を示す、 重要な役割を果たす。 姿形は内容と不即不離であり、 組版はテキストと一体だ。

図1に示したの調査表は、 もとの言語の装飾を上欄に示し、 翻訳文のなかでの置き換え例を下に示したものだ。

ここで考えたいのは、 和字 (漢字、 仮名) に斜体はありかどうかということだ。 紀要論文などで、 書名を斜体にしている例がみうけられ、 また、 ウェブで斜体指定に日本語フォントは対応すべきだという主張もきく。 果たして、 いかがなものだろうか。

英語におけるイタリック体は、 明確な約束に基づいて用いられてきた 〔村上陽介 『英語正読マニュアル』 研究社出版、 2000年〕。 例えば、

・本、 雑誌、 新聞、 劇、 映画、 絵、 彫刻、 楽曲などのタイトル

・船、 電車、 ジェット機、 宇宙船などの名前

・まだ十分に英語化していない語句、 あるいは外国語として意識されている語句

などの表記がそれにあたる。

日本語への翻訳ではどう置き換えられてきたか。 調査表が示すとおり、 斜体はそのまま斜体にはならない。 斜体が和文組版に馴染まないのは、 和字は正方形 (正体) が基本ゆえ、 斜体は基本的にあり得ないからである (写植以降は、 技術的には斜体が可能となり、 スーシャ (写研) という横組み専用の斜体文字もあった。 しかし、 これは、 広告や見出しなどの使用に限られ、 本文では用いられなかった) 。

元の用字系のなかでの斜体表記は、 和文組版では、 1.や2.は習慣的に 『 』 や 「 」 であらわし、 3.は傍点などで示されてきた。 繰り返すが、 今現在、 文字を斜体にすることは技術的には可能だ。 けれどこういった英語/日本語の約束が、 隔たりなく共有され流用されることは、 まず考えにくい。 つまり、 技術的に可能かどうかということと、 文字言語として用いられることが定着しているかどうかは別の問題なのである (事実、 かつてワープロの初期にあった横倍角、 縦倍角などのように、 その用字系にない、 すなわち習慣として存在しないものは、 定着しないままに消えていった) 。

2013年ごろに、 斜体指定に対して日本語フォントはどうあるべきかが論議になったことがあった。 その議論は、 山本太郎さんによる 「和字にとって、 イタリックにするということ自体、 意味がない。 したがって、 和字に対してitalicやobliqueの指定がなされている場合は、 それを無視する。 これは横組・縦組の別を問わない」 〔 「日本語のタイポグラフィにおけるイタリック体と斜体について」 〕という明解な意見が、 混乱に終止符を打ったと記憶している。

言語を置き換えるのは翻訳者の作業だが、 組版者もまた、 その作業を共にする。 とりわけ約物は重要な位置を占める。 翻訳では、 元の言語と用字系/置き換える言語と用字系――それぞれの“持ち駒”のなかで、 “同じ”か、 より近似的なものを選んでいく。 漢文を日本語として読むために訓点や返り点が編み出され、 18世紀には 『ターヘルアナトミア (解体新書) 』 翻訳に取り組んだ前野良沢らはパンクチュエーション (句読点) の置き換えに腐心した。 こうした苦闘を背景にして明治期、 二葉亭四迷らは言文一致運動のなかで句読点を考案した。

先人の苦労に思いをはせるとき、 もとの言語でイタリックが用いられているからといって、 和文組版に歴史的に存在しなかった斜体を用いるのは、 あまりにも安直、 それぞれの文字の歴史に対する冒瀆である。 ウェブで斜体指定に対応することが国際化だという暴論に及んでは、 植民地根性という他はない。 それぞれの用字系は固有の歴史を持っており、 歴史への視座を欠いては組版は成立しない。

■第9話 千鳥足の傍点はどこから来たのか 2020.11.11

組版の肝は約物 (句点、 読点、 括弧類、 傍点、 傍線など) であると言ってもけっして過言ではない。 声に出して読まれることのない約物は、 テキストの論理性を組版の立場から支えている。 テキストの階層を示し繫がりを明確にする、 重要な役割を果たしているのである。 それゆえ、 約物がどのように組まれているかを見れば、 その組版の基本的な考え方と水準が露わになる。

傍点――大類雅敏 『句読点活用辞典』 栄光出版社1979は、 強調符号のひとつとして 「ワキテン」 を挙げ、 次のように説明している。

【形態】 文字の右傍につけるゴマ点。 今日では、 ゴマ点だけになったが、 二葉亭四迷の 『余が翻訳の基準』 には、 二重丸・黒三角・黒丸が用いられている。

【名称】 ワキテン、 ゴマ点、 傍点と呼ばれる。

【用法】 アンダーライン、 ワキセンと同じく、 強調強化、 注意を引くのに用いる。 〔以下用例略〕

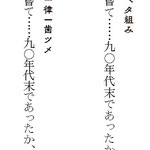

具体例を見よう。 図1に示した組版事例を見ていただきたい。 左 (仮名ツメ) の組版では、 ゴマ点が、 酒に酔ってよろめきながら歩いているような千鳥足状態で並んでおり、 読みにくい。 第4話 「ベタ組みは和文組版の基礎リズムである」 で書いたとおり、 和文組版には基本リズムがあり、 「強調強化、 注意を引く」 装飾は、 あくまでこの基礎リズムの土台のうえに成立する。 その他の約物も、 あくまでリズムとしてのベタ組みの上で拵えられた意匠である。 この基礎リズムと異なる仮名ツメ、 プロポーショナル組みの上では、 ベタ組み本文の上に成り立ってきた様々な符号記号は用をなさなくなり、 無惨なありさまとなる。 ここに挙げた例は、 その一例にすぎない。

かつて府川充男は 「一律一歯詰め組版を排す」 〔『組版原論』 太田出版1996〕 で、 二倍約物 「…… (三点リーダー2字) 」 を例に引き、 一律一歯詰めでは6つの点の間隔が等間隔にならぬ愚(図2)を対処策とともに指摘した。 文字のデザインはベタ組みを前提にしたものであり、 前提が変われば論理としての組版も変わることを求められる。 土台が変われば、 その上に成り立つ様々な事物は、 そのままでは成り立たなくなるのである。 同書での府川の次のような指摘は、 土台のリズムとしてのベタ組みの決定的重要性を示したものとして読まれるべきであろう。

書籍にせよ雑誌にせよ、 組版フォーマットの設計という事柄が難しく、 またそれゆえに面白いのは、 一つ一つのルールの設定がシステム全体に及ぼす影響について類推的に判断していく必要があるからだ。 逆に言えば、 組版ルールの智識や論理的類推の能力が欠如した素人がフォーマットをいじっては断じてならぬのである。 しかし、 昭和四十年代後半から “雑誌のヴィジュアル化” の掛け声と共に物を知らぬデザイナーの組版指定が大手を振って跋扈し始めた。 その正系の末裔というより最初のマンマ進歩せずに今日に持ち越されてきたのが、 実は雑誌の一律一歯詰め組版に外ならないのである。 〔同書356ページ〕

組版の美しさは読みやすさと一体のものであり、 体系としての論理に裏打ちされずして、 美しい組版は成立しない。

組版の肝は約物 (句点、 読点、 括弧類、 傍点、 傍線など) であると言ってもけっして過言ではない。 声に出して読まれることのない約物は、 テキストの論理性を組版の立場から支えている。 テキストの階層を示し繫がりを明確にする、 重要な役割を果たしているのである。 それゆえ、 約物がどのように組まれているかを見れば、 その組版の基本的な考え方と水準が露わになる。

傍点――大類雅敏 『句読点活用辞典』 栄光出版社1979は、 強調符号のひとつとして 「ワキテン」 を挙げ、 次のように説明している。

【形態】 文字の右傍につけるゴマ点。 今日では、 ゴマ点だけになったが、 二葉亭四迷の 『余が翻訳の基準』 には、 二重丸・黒三角・黒丸が用いられている。

【名称】 ワキテン、 ゴマ点、 傍点と呼ばれる。

【用法】 アンダーライン、 ワキセンと同じく、 強調強化、 注意を引くのに用いる。 〔以下用例略〕

具体例を見よう。 図1に示した組版事例を見ていただきたい。 左 (仮名ツメ) の組版では、 ゴマ点が、 酒に酔ってよろめきながら歩いているような千鳥足状態で並んでおり、 読みにくい。 第4話 「ベタ組みは和文組版の基礎リズムである」 で書いたとおり、 和文組版には基本リズムがあり、 「強調強化、 注意を引く」 装飾は、 あくまでこの基礎リズムの土台のうえに成立する。 その他の約物も、 あくまでリズムとしてのベタ組みの上で拵えられた意匠である。 この基礎リズムと異なる仮名ツメ、 プロポーショナル組みの上では、 ベタ組み本文の上に成り立ってきた様々な符号記号は用をなさなくなり、 無惨なありさまとなる。 ここに挙げた例は、 その一例にすぎない。

かつて府川充男は 「一律一歯詰め組版を排す」 〔『組版原論』 太田出版1996〕 で、 二倍約物 「…… (三点リーダー2字) 」 を例に引き、 一律一歯詰めでは6つの点の間隔が等間隔にならぬ愚(図2)を対処策とともに指摘した。 文字のデザインはベタ組みを前提にしたものであり、 前提が変われば論理としての組版も変わることを求められる。 土台が変われば、 その上に成り立つ様々な事物は、 そのままでは成り立たなくなるのである。 同書での府川の次のような指摘は、 土台のリズムとしてのベタ組みの決定的重要性を示したものとして読まれるべきであろう。

書籍にせよ雑誌にせよ、 組版フォーマットの設計という事柄が難しく、 またそれゆえに面白いのは、 一つ一つのルールの設定がシステム全体に及ぼす影響について類推的に判断していく必要があるからだ。 逆に言えば、 組版ルールの智識や論理的類推の能力が欠如した素人がフォーマットをいじっては断じてならぬのである。 しかし、 昭和四十年代後半から “雑誌のヴィジュアル化” の掛け声と共に物を知らぬデザイナーの組版指定が大手を振って跋扈し始めた。 その正系の末裔というより最初のマンマ進歩せずに今日に持ち越されてきたのが、 実は雑誌の一律一歯詰め組版に外ならないのである。 〔同書356ページ〕

組版の美しさは読みやすさと一体のものであり、 体系としての論理に裏打ちされずして、 美しい組版は成立しない。

■第10話 段落の始めの字下げ(空白)は文字なのか、空きなのか 2020.11.30

文のはじめを1文字下げることは、 いつどこで習ったのだろうか。 原稿用紙の使い方として習ったのではなかったか。 「公用文作成の要領」 1952は 「文の書き出しおよび行を改めたときには1字さげて書き出す」 とし、 『新編校正技術 上巻』 1998にも 「文章の書き出し (改行の初め) は全角下ガリ」 と書かれている。

図1の組版例を見ていただきたい。

電子書籍ビューワの一例 (青空文庫に対応した電子書籍ビューワ 「AIR草紙」 satokazzzさん作) だが、 段落冒頭をみると右ページ4行目と5行目とで字下げ幅が異なっている。 これは、 禁則処理のため5行めの行末を追い出し処理した際の調整を、 段落冒頭アキの1文字分にも及ぼしたためだ。 段落の始めを示すという役割は4行目と同じなのだから、 下げ幅は等しくする必要がある。

和文組版における行頭字下げの習慣はけっして古くなく、 近代活版印刷以降である。 東アジアの組版には本来、 行頭の字下げは存在しなかった。 句読点や種々の括弧類などと同様、 活字組版以降に欧文組版のインデンション移入から行われるようになったものだ。

活版や電算写植では、 全角アキなどの固定した空白をクワタと呼び 、 禁則による追い出し処理などでその行の字間が均等に空く場合でも、 クワタの前後ではアキはプラスしない。 つまり、調整には使わない。 アキ量は、 全角アキなら1文字分アキ固定である (アキ量は、 字送り方向にからんだ変形や均等ツメなどの指令があれば、 その字送り量をもとに決まる)。

DTPになって、 とくにウェブ組版では、 この点に対する理解が欠如していることが少なくなく、 文字の代替 (ダミー文字) と正しく区別されていないことが多い。 もちろん、 ビューワでも、 Android向け縦組み表示アプリ 「縦書きビューワ」 (青空文庫形式テキスト対応、 XHTML/EPUB簡易対応、 2SC1815Jさん作) などは、 和文組版の基本に適切に対応しており、 先に紹介した 「AIR-草紙」 のような無様なことにはならない (図2参照。 「縦書きビューワ」 が昨年12月公開終了になったことは、 まことに残念)。

こういうと、 読者のなかには 「段落1字下げ」 は 「文字組みアキ量設定」 で設定すれば済むことという意見が出るかもしれない。 しかし、 1冊を通して単一共通の設定ができると考えるほうが間違っている。 改行で、 前行の会話や引用文を 「と、 の、 が、 も」 などで受ける際に、 そこだけ行頭から組むことはしばしばだ (改行されていても連続しているという見立てである)。 また、 私は見出し直後の段落は字下げを行わない(段落冒頭字下げの歴史的由来としての欧文組版では見出し直後は字下げしない)。 これらは、 個々別々に決定されるのであって、 1冊を通して単一共通の設定にはなじまない。 現在のアプリケーションソフトの多くに見られる誤りの多くは、 用語定義の誤りとともに階層の不適切 (文字単位なのか、 段落単位なのか、など) に起因する。 和文組版における段落始めのアキは、 段落という階層に属するのではなく、あくまで文字単位の階層に属し、 文脈ごとに異なる処理がアリなのである。 どの階層の決めごとかに自覚的でなければ、 読みやすく美しい組版はできない。

【参考】アプリ開発秘話005 縦書きビューワ 2010.06.15